登り棒(のぼりぼう)のまとめ-遊び方・身につく力・安全対策

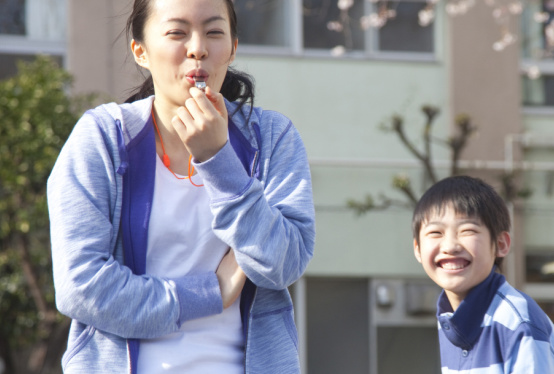

今回は、子供たちに長年愛されている遊具の一つ、『登り棒(のぼりぼう)』について掘り下げていきたいと思います。子供たちの元気な声が響くグラウンドや体育館の一隅に、ひっそりと、しかし確かに存在感を放つ登り棒。単に棒を登るだけの遊具と思われがちですが、実は子供たちの成長にとって様々な良い影響を与えてくれるんですよ。

この記事では、登り棒の種類や設置場所といった基本的な情報から、遊び方、そして何よりも大切な安全対策まで、幅広くご紹介していきます。「そういえば、うちの学校の登り棒、最近あまり気にかけていなかったな…」と感じた先生もいらっしゃるかもしれません。ぜひ、この記事を読んで、改めて登り棒の魅力と安全な活用方法について考えてみませんか?

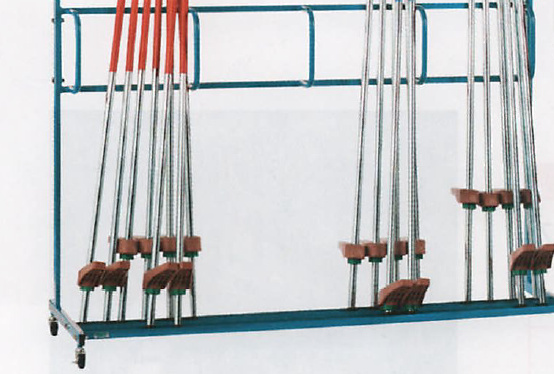

登り棒の基本 - 種類と場所

登り棒は、その名の通り、樹木に見立てた垂直の棒を腕や脚を使って登る遊具です。木登りの楽しさを安全に体験できるよう考案されたと言われています。シンプルながらも奥が深く、子供たちの冒険心をくすぐる遊具ですよね。

棒の素材

登り棒に使われる棒の素材はいくつか種類があります。

- 鋼材(鉄など): 最も一般的な素材で、耐久性が高く、しっかりと子供たちの体重を支えます。塗装によって様々な色にすることが可能です。

- 竹: 自然な風合いが魅力ですが、鋼材に比べると耐久性はやや劣ります。主に公園などで見かけることがあります。

学校の登り棒の多くは、安全性を考慮して頑丈な鋼材が用いられていることが多いでしょう。

登り棒だけの遊具、総合遊具に登り棒のパーツが付いている遊具など、登り棒はそれ単体でも複合遊具のひとつとしても人気があります。

登り棒の設置場所

皆さんの学校では、登り棒はどのような場所に設置されていますか?一般的には、以下のような場所で見かけることが多いです。

- グラウンド: 広々としたグラウンドの一角に設置されていることが多いです。青空の下、子供たちが元気いっぱいに登る姿は、学校の風景の一つと言えるでしょう。

- 体育館: 屋内にあるため、天候に左右されずに遊ぶことができます。冬場や雨の日でも体を動かせる貴重な遊具です。

- 中庭: 学校によっては、中庭に設置されている場合もあります。休憩時間などに気軽に遊べるのが魅力です。

設置場所によって、地面の材質や周辺の環境が異なるため、安全対策もそれぞれ考慮する必要があります。

登り棒の使い方と身につく力

さて、登り棒はどのように遊ぶのでしょうか?基本的には、棒を両手でしっかりと握り、腕や脚の力を使って一段ずつ登っていきます。頂上まで登りきったら、今度は慎重に一段ずつ降りてきます。

一見単純な動きに見えますが、この上り下りの動作を通じて、子供たちは様々な力を身につけることができるのです。

- 筋力: 腕、脚はもちろんのこと、体を支えるために腹筋や背筋も自然と鍛えられます。特に、体育館など床が清潔な場所では、靴を脱いで足の裏全体を使うことで、足の裏の筋肉まで強化されるという効果も期待できます。

- 持久力: 高いところまで登るには、ある程度の体力が必要です。何度も挑戦することで、全身の持久力が養われます。

- リズム感: 登る際の手と足の動き、降りる際のリズム感は、体の協調性を高める上で重要です。

- 瞬発力: 一瞬の判断で体を支えたり、次の段に手をかけたりする動作は、瞬発力を養います。

- 器用さ: 棒を握る力加減や、体をスムーズに移動させるためのバランス感覚など、全身の器用さが向上します。

このように、登り棒は単なる遊びを通して、体力的な要素だけでなく、集中力や根気といった精神的な力も育んでくれる遊具なのです。なかなか頂上まで登れなくても、諦めずに何度も挑戦する経験は、子供たちの成長にとってかけがえのないものとなるでしょう。

登り棒の安全対策

子供たちが楽しく遊ぶためには、安全対策が不可欠です。ここでは、利用者である子供たちと、施設側である学校が行うべき安全対策について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

事故を減らすために利用者が出来ること

まずは、子供たち自身が気をつけることで防げる事故があります。先生や保護者の皆様は、以下の点を子供たちにしっかりと指導してください。

- 安全に下りられないほど高くは登らない: 上に夢中になっていると、気づかないうちに非常に高い位置まで登ってしまうことがあります。特に、競争している時などは注意が必要です。「自分の目で見て、安全に降りられる高さまで」と教えることが大切です。少しずつ登る高さを上げていくように促しましょう。

- 手放しなど危険なポーズは無理にしないこと: 運動神経の良い子がやっているのを見ると、つい真似したくなるものですが、無理は禁物です。自分の体力や運動能力をしっかりと理解し、危険な遊び方は絶対にしないように指導してください。

- 譲り合って登ること: 同じ棒に何人も同時に登ると、ぶつかったり、先に登った子が降りられなくなったりする危険があります。「順番を守って、お互いに声をかけ合いながら登ろうね」と教えましょう。

- 滑り降りる前に人がいないか確認すること: 登り棒から降りる際、下で遊んでいる子に気づかずぶつかってしまうことがあります。必ず下を確認してから降りるように指導してください。

施設側が行うべきこと

次に、学校や施設側が行うべき安全対策についてです。定期的な点検と適切な対策を行うことで、事故のリスクを大幅に減らすことができます。

登り棒を支える部位が劣化していないか

登り棒は、地面と接する部分と、上部を固定する箇所があります。特に、これらの接合部分は、長年の使用や風雨によって劣化する可能性があります。もしこれらの部分が腐食したり、緩んだりしていると、登っている子供ごと登り棒が倒れてしまうという重大な事故につながりかねません。定期的に専門業者による点検を行い、必要に応じて修理や交換を行うようにしましょう。

登り棒の接地面が腐食していないか

地面と接している部分は、常に湿気や雨にさらされるため、錆びやすいものです。特に、地面に埋まっている部分や、基礎との接合部は目視での確認が難しいため、注意が必要です。腐食が進むと、登り棒全体の安定性が損なわれ、思わぬ事故につながる可能性があります。定期的な点検に加え、必要に応じて防錆対策を施すことが重要です。

落ちた時に危なすぎないか

万が一、子供が登り棒から落ちてしまった場合に、重大な怪我につながらないような対策も必要です。地面がコンクリートやアスファルトなど硬い素材の場合、衝撃を吸収できるような安全対策を講じる必要があります。

おススメの落下事故対策

具体的な落下事故対策としては、以下のようなものが考えられます。

- 安全マットの設置: 登り棒の下、特に着地が予想される範囲には、厚みのある安全マットを敷くことが効果的です。これにより、落下時の衝撃を大幅に軽減することができます。

- 砂場の設置: 砂場は、適度なクッション性があり、落下時の衝撃を和らげる効果があります。登り棒の周辺に砂場を設けるのも一つの有効な手段です。

- 芝生エリアの整備: 自然の芝生も、ある程度の衝撃吸収性があります。登り棒の周りを芝生エリアとして整備することも、安全対策の一つと言えるでしょう。

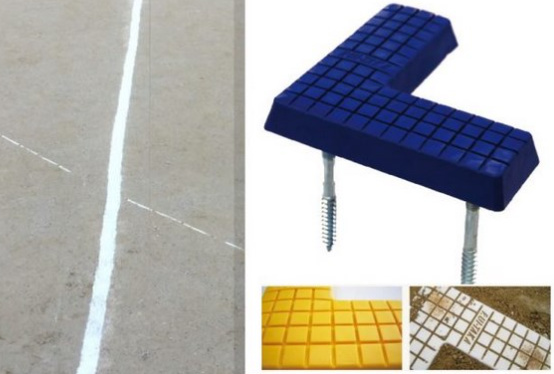

特に、マンホールや溝フタ、砂場枠といった、転倒時に危険な構造物の周辺には、クッション性能の高いマットを重点的に設置することをお勧めします。

登り棒はその場所で登る、降りるを繰り返す遊具です。地面が固かったり、近くにマンホールやコンクリートがあると落ちて倒れ込んだときに頭を打つことも。

クッション材などでカバーしておくと安心です。

マンホールが近くにないか排水溝や溝のフタが近くにないか砂場の枠がないか、といったことに気を配るようにしてください。

登り棒の基本的な情報から、遊び方、そして安全対策について詳しく解説してきました。登り棒は、子供たちの体力向上だけでなく、精神的な成長にも貢献してくれる素晴らしい遊具です。しかし、安全に配慮してこそ、その効果を最大限に引き出すことができます。

ページ作成:東洋体機株式会社

Related Posts

- 2022/10/18 Q&A Q:鉄棒を自分で設置するときの注意点はありますか?

- 2021/05/31 製品ピックアップ グラウンドの水たまり除去に用給水グッズ「たまらん」

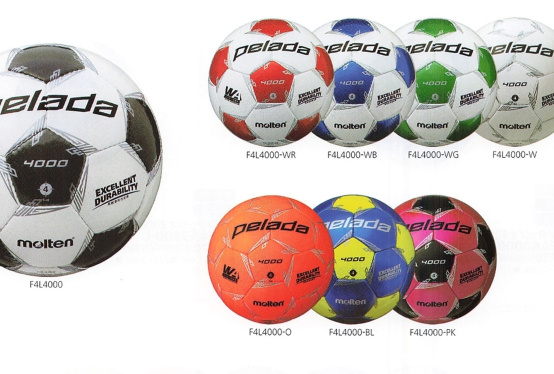

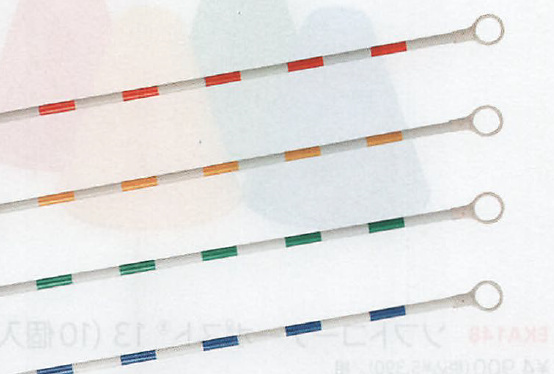

- 2022/10/29 製品選び テニス/バレーネットワイヤーの選び方・おすすめ製品

- 2022/01/25 メンテナンス テニス/バレーネットワイヤーの交換方法

- 2021/07/03 ナレッジ ルイ高社製スナッチの『交換用得点板』購入時の注意事項

WEBから見積依頼いただけるようになりました|新規サイト解説のお知らせ

新サイト開設のお知らせ|スポーツカタログ

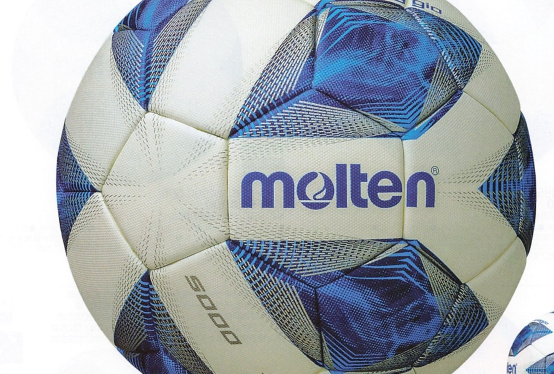

ナレッジに「サイズ別サッカーボールの特徴・選び方【5号球/4号球/3号球】」のページを追加しました

Q&Aに「Q:購入した商品が破損していたらどうすればいいですか?」のページを追加しました

製品選びに「おすすめのケンパ遊び用グッズ - 体力づくり・レクリエーション兼用」のページを追加しました