グラウンドに白線(ライン)を引くための各種スポーツ用品について - ラインパウダー・ラインカー・ライムボックス・ライン引きラック

グラウンドに白線を引く作業は、スポーツの授業や部活動、体育祭など、学校の日常には欠かせないものです。しかし、「もっときれいに線を引くにはどうしたらいいんだろう?」「どんな道具を選べばいいんだろう?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このページでは、白線を引くために必要なラインパウダー、ラインカー、そしてそれらを収納するライムボックスやライン引きラックについて、それぞれの概要と選び方のポイントを詳しくご紹介します。適切な道具を選んで、安全で美しいグラウンドラインを効率的に引きましょう。

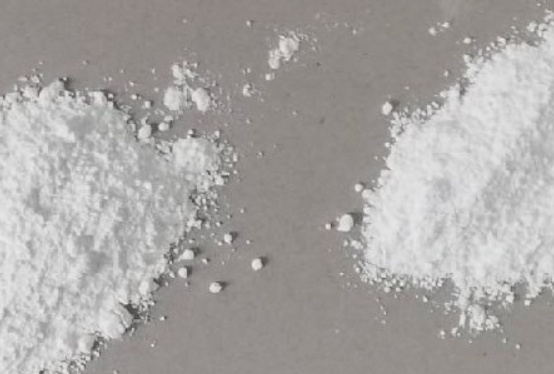

ラインパウダー(粉)

グラウンドの白線は、ラインパウダーと呼ばれる白い粉を使って引きます。一口にラインパウダーと言っても、その素材や特性は様々です。

ラインパウダーの特徴

ラインパウダーは、グラウンドに簡単に線を引くことができる手軽さが大きな特徴です。事前に何かを埋め込んだりする必要がなく、ラインカーにセットして引くだけでOKです。また、選手が足を引っかける心配も少ないため、安全面でも優れていると言えるでしょう。

ラインパウダーの素材による違い

ラインパウダーはさらっとした白い粉で、種類によって粒度や色合い、成分が異なります。

着色したカラーラインパウダーは価格が高いため競技のワンポイントや航空写真のお絵かき用などでの使用がメインになります。

ラインパウダーの基本的な素材の特徴は下記のとおりです。

- 炭酸カルシウム 安全性が比較的高く、比重が重く飛散しにくいです。一般的なグラウンドで広く使われています。

- 卵殻 卵の殻から作られており、さらに安全性が高く、粒が小さいのが特徴です。

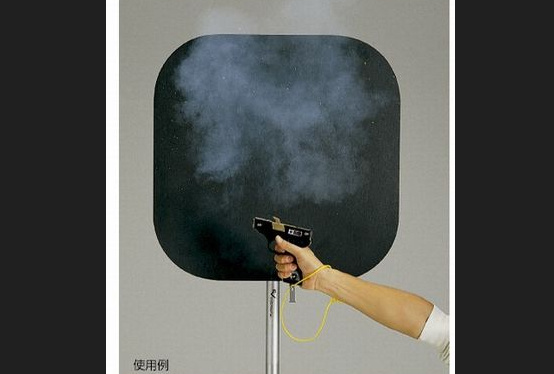

- 消石灰 危険性が高く、目に入ると失明の恐れがあります。現在は農業など一部用途でのみ使用されます。

- その他 液体タイプ、ホタテ貝、石膏ボードを原料としたものなど、様々なラインパウダーがあります。

使用にあたっての注意点

ラインパウダーは水がかかるとすぐに粘着質の固まりになり、最終的には紙粘土くらいの硬さになります。湿度の高い環境では粘度が増してラインカーが詰まりやすくなるので、なるべく空気に触れないように保管してください。

特に卵殻(卵の殻)でできているものは、乾かすと粉に戻りやすい性質があり、乾かして再利用できる場合があります。環境に配慮しつつ、コストも抑えたい場合には良い選択肢になるでしょう。

おすすめのスポーツ競技用ラインパウダー

通常のグラウンドで使うラインパウダーをお探しでしたら、こちらのおすすめラインパウダー紹介ページもぜひ参考にしてみてください。

人工芝の場合は土グラウンドとは異なる製品を使用する必要があります。

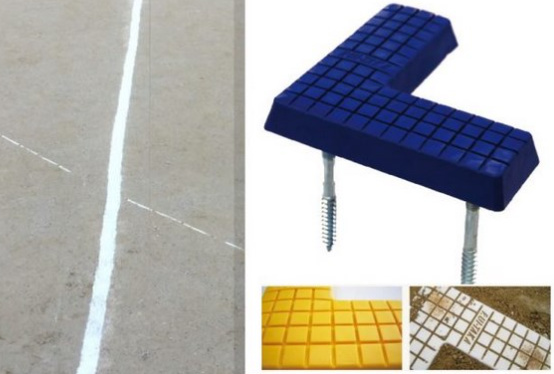

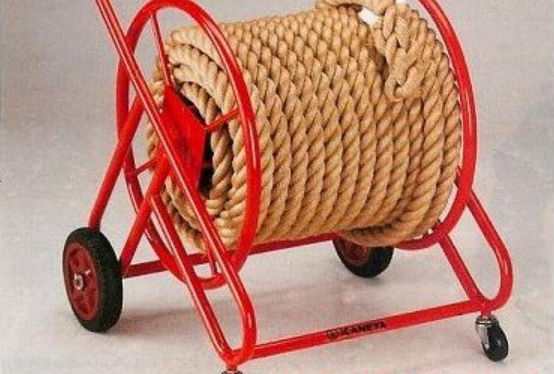

ライン引き(ラインカー)

ラインパウダーをグラウンドに引くために使うのがラインカー、通称「ライン引き」です。手押し車のようにして使うもので、様々な種類があります。

車輪の違いによるラインカーの特徴差

ラインカーは、車輪の数によって大きく2つのタイプに分けられます。

2輪タイプ

2輪タイプのラインカーは、小型で取り回しやすく、比較的安価なのが特徴です。カーブなど曲線を引く際にスムーズな操作が可能です。

4輪タイプ

4輪タイプのラインカーは、大容量のものが多く、ラインパウダーの補充の手間が少ないのがメリットです。車輪が4つあるため安定性が高く、直線をきれいに引くのに適しています。

ラインカーの容量

ラインカーの容量はタイプによって様々です。

- 2輪タイプのラインカーは7.5kg程度の容量を持つものが多いです。

- 4輪タイプのラインカーは20kg以上の容量を持つものもあります。

ラインパウダーの容量と引けるラインの長さの目安は以下の通りです。ラインの濃さやグラウンドの状態など、諸条件によって異なりますのであくまで目安としてください。

- 7.5kgの場合:約200m

- 20kgの場合:約700m

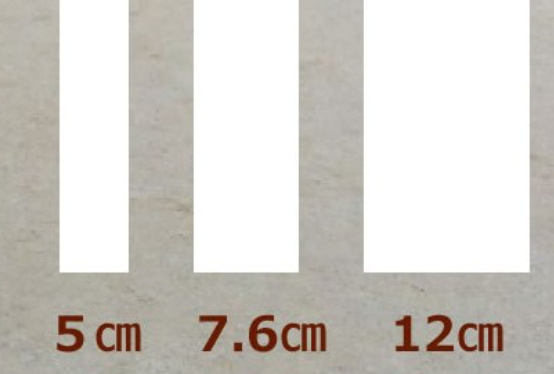

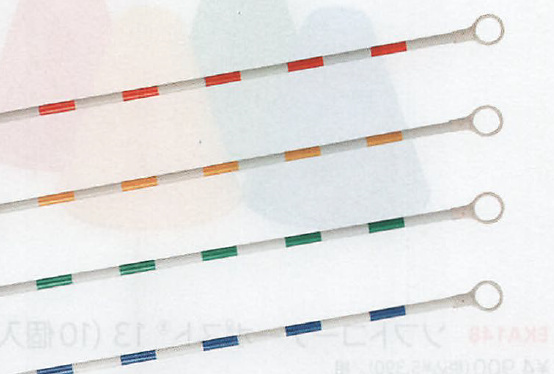

ラインカーによって引けるライン幅が異なる

ラインの幅は、競技によってレギュレーションで決められています。ラインカーの中には単一の幅にしか対応しないタイプもあれば、複数幅に対応したタイプもあります。

ライン幅5㎝・・・陸上競技、授業その他一般向け

ライン幅7.6㎝・・・野球

ライン幅12㎝・・・サッカー

ラインの濃さについても、体育祭やスポーツの試合など、長時間持たせたい時には濃いラインで引くのが一般的です。授業や練習など短時間の使用であれば、ラインを薄めに引くことでラインパウダーの節約にもなります。ラインを引くスピードによっても濃さの調整が可能です。ゆっくり引けば濃く、速く引けば薄くなります。

ラインカー、その他の特徴

ラインカーを選ぶ際には、他にもいくつか注目しておきたい特徴があります。

- 使用できるラインパウダーの種類: 一般的には炭酸カルシウムに対応していますが、卵殻のようにサラサラしたものや、消石灰(主に農業向け)は専用のラインカーが必要になることもあります。

- 粉止め板の有無: この機能があると、ラインカーを移動させる際に粉がこぼれ落ちるのを防ぐことができます。

- 芝用かグラウンド用か: 芝生用ラインカーは、グラウンド用に比べてタイヤが大きく、ラインパウダーの吐出口が芝に触れないような設計になっています。

- ラインガイドの有無: ガイドが付いていると、よりまっすぐできれいな線を引きやすくなります。

- ハンドルの位置: ハンドルが高い位置にあると、腰への負担を軽減しやすいため、長時間の作業でも楽に感じられます。

- ラインパウダーの入れ方: ラインパウダーの袋ごと逆さにしてラインカーに入れられるタイプだと、手が汚れにくく、補充作業がスムーズです。

おすすめのラインカー

多種多様なラインカーの中から、おすすめのラインカーはこちらでご紹介していますので、ぜひご覧ください。

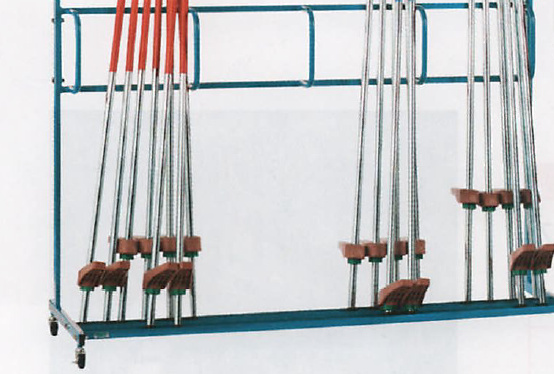

ライン引きラック

ライン引きラックは、ライン引き(ラインカー)を収納するためのラックです。特に2輪タイプのラインカーは、自立が難しく倒れやすいため、このようなラックがあると非常に便利です。

2輪のラインカーは、ふとした拍子に倒れてしまうと、中のラインパウダーが飛び散って周囲の器具を汚したり、掃除の手間が増えたりする原因になります。できる限りライン引きラックに収納することで、グラウンド用品の整理整頓と清潔保持に役立ちます。4輪タイプは自立するので、基本的にはラックは不要です。

ライン引きラックの種類

ライン引きラックは、大きく分けて片面掛けと両面掛けの2種類があります。

片面掛け

ラックを壁際に置いて使用するタイプです。設置場所に制限がある場合に適しています。

両面掛け

ラックの両側にラインカーを収納できるタイプです。省スペースでより多くのラインカーを収納したい場合に便利です。

どちらのラックも、ラインカーを床から浮かせて保管できるため、床掃除がしやすくなるという共通のメリットがあります。

ライン引きラックその他の特徴

ライン引きラックを選ぶ際には、次の点にも留意しましょう。

収納台数:

必要なラインカーの台数と、ラックを設置できるスペースを考慮して選びましょう。

素材による違い

- 鉄製:比較的安価なものが多いです。

- アルミ製:軽量で持ち運びしやすいのが特徴です。

- 樹脂パイプ製:錆びにくく、こちらも軽量です。

フレームの太さ

フレームが太いものほど頑丈で安定感があります。

おすすめのライン引きラック

おすすめのライン引きラックはこちらでご紹介しています。ぜひラインカーの収納にお役立てください。

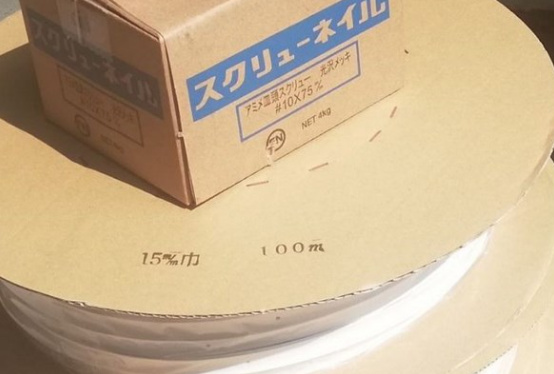

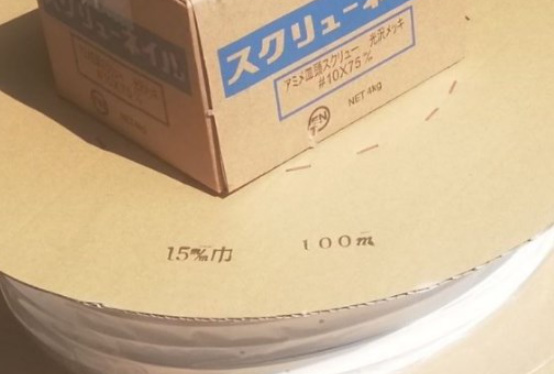

ラインパウダー入れ(ライムボックス)

ライムボックスは、ラインパウダーを保管し、ラインカーへ補充する際に使用する容器です。

粉の出口の高さが、使用しているラインカーの粉投入口の高さよりも低ければ、基本的にどのライムボックスでも使用できます。お使いのラインカーの高さとサイズを測り、ライムボックスにセットできることを確認してから購入するようにしましょう。

ライムボックスの平均的な容量は30kg~50kg程度です。ラインパウダーは10kg~20kg入りで販売されていることが多いので、1~2袋ほど入れられます。デザインや使い勝手、耐久性は製品ごとに様々です。

その他にも、手が汚れないように粉出口の開閉がレバーになっているもの、キャスターをストッパーで固定できるもの、本体が頑丈に溶接されているものなど、製品ごとに様々な特色があります。

最近では、コンテナボックスをライムボックスの代用にするケースも見られます。スコップなどでラインパウダーをすくってラインカーに入れる形になります。容量と価格面ではメリットがありますが、ラインカーへの補充に時間がかかったり、持ち運びに難があったりするなどのデメリットもありますので、ご自身の使い方に合わせて検討してみてください。

おすすめのライムボックス

おすすめのライムボックスはこちらでご紹介しています。ぜひ最適なものを見つけてください。

グラウンドのライン引きは、ただ線を引くだけの作業ではありません。選手が安全に、そして気持ちよくプレーできる環境を作るための大切な準備です。この記事が、皆さんのライン引き作業をより快適にするための参考になれば幸いです。

ページ作成:東洋体機株式会社

Related Posts

- 2022/10/18 Q&A Q:鉄棒を自分で設置するときの注意点はありますか?

- 2021/05/31 製品ピックアップ グラウンドの水たまり除去に用給水グッズ「たまらん」

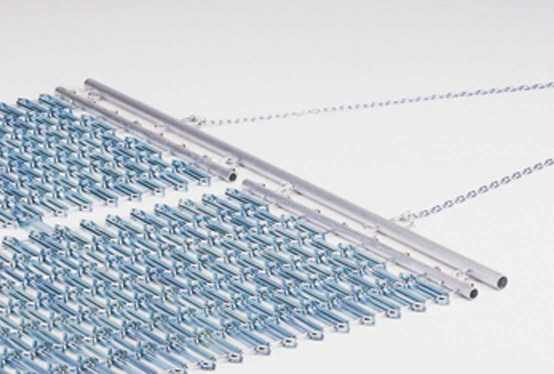

- 2022/10/29 製品選び テニス/バレーネットワイヤーの選び方・おすすめ製品

- 2022/01/25 メンテナンス テニス/バレーネットワイヤーの交換方法

- 2021/07/03 ナレッジ ルイ高社製スナッチの『交換用得点板』購入時の注意事項

WEBから見積依頼いただけるようになりました|新規サイト解説のお知らせ

新サイト開設のお知らせ|スポーツカタログ

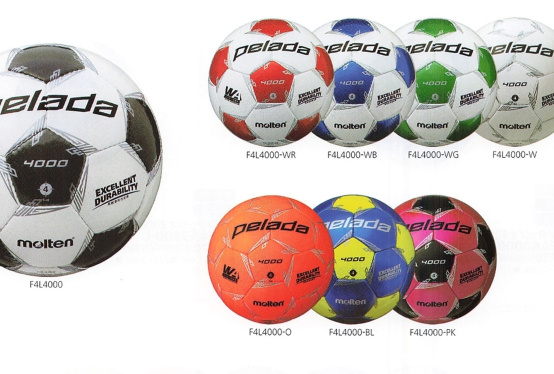

ナレッジに「サイズ別サッカーボールの特徴・選び方【5号球/4号球/3号球】」のページを追加しました

Q&Aに「Q:購入した商品が破損していたらどうすればいいですか?」のページを追加しました

製品選びに「おすすめのケンパ遊び用グッズ - 体力づくり・レクリエーション兼用」のページを追加しました