砂場(すなば)のまとめ-遊び方・身につく力・安全対策

今回は、学校や公園など、子どもたちが夢中になって遊ぶ砂場について掘り下げていきたいと思います。

砂場と聞くと、幼い子どもたちが砂だらけになりながら、思い思いの形を作ったり、穴を掘ったりする光景が目に浮かびますよね。実はこの砂場、ただの遊び場というだけでなく、子どもたちの成長にとって様々な大切な要素が詰まっているんです。

この記事では、砂場の種類から、遊びを通して身につく力、そして何よりも重要な安全対策について、経験に基づいた視点から分かりやすく解説していきます。「うちの学校の砂場、最近ちょっと気になるんだよな…」と感じている先生方や、「もっと安全に、そして効果的に砂場を活用できないかな?」と考えている皆さんのヒントになれば幸いです。

砂場の基本 種類と場所

まずは、砂場の基本的な情報から見ていきましょう。砂場は、その名の通り、柔らかい砂を利用して、子どもたちが自由に創造性を発揮したり、体を動かしたりできる遊具です。小さな子どもから小学校くらいまでの児童にとって、遊びを通して様々な経験ができる貴重な場所と言えるでしょう。また、みんなで一緒に遊ぶことで、自然とマナーや社会性も身についていく場でもあります。

この砂場を囲む「枠」には、様々な種類があるのをご存知でしょうか?

(例:木製の枠の砂場の写真)

昔からよくある「木の砂場枠」。

(例:コンクリート製の枠の砂場の写真)

こちらはコンクリート製の砂場枠。木よりも柔軟な形にできます。

(例:樹脂製の枠の砂場の写真)

地面を掘り下げて設置した砂場もあります。この「砂場枠」はコンクリートブロックや鉄製であることがほとんどです。

素材としては、木製、コンクリート製、そして最近では安全性や耐久性に優れた樹脂製のものなどがあります。それぞれに特徴があり、設置場所の環境や予算によって選ばれています。

砂場の設置場所

砂場は、主に以下のような場所に設置されていることが多いです。

- 園庭・校庭:幼稚園や小学校の屋外スペースには、子どもたちが日常的に触れられるように砂場が設けられていることが一般的です。

- 中庭:学校によっては、建物に囲まれた中庭に砂場が設置され、比較的安全な環境で遊べるようになっています。

- 公園:地域の子どもたちが集まる公園にも、砂場は定番の遊具の一つとして設置されています。

- 運動施設:児童向けの運動施設などにも、遊びの要素として砂場が設けられている場合があります。

これらの場所で、子どもたちは砂に触れ、様々な遊びを通して成長していきます。

砂場の使い方と身につく力

砂場遊びは、子どもたちにとって単なる娯楽以上の意味を持っています。柔らかい砂の上で遊ぶことで、様々な力が自然と身についていくのです。

砂場によって身につくチカラの例

- バランス感覚:不安定な砂の上を歩いたり、しゃがんだりすることで、自然とバランスを取ろうとする力が養われます。

- 器用さ:砂を掘ったり、積み上げたり、型抜きを使ったりする中で、手や指先の細かい動きが発達します。山を作ったり、トンネルを掘ったりする作業は、道具を使う練習にもなりますね。

- 空間認識力:砂で何かを作る際に、「ここは広くしよう」「ここは高くしよう」などと考えながら作業することで、空間を認識する力が育まれます。

- 想像力:砂を使ってケーキやお城など、具体的な物を作るだけでなく、物語の世界を表現したりすることで、豊かな想像力が掻き立てられます。「ここは海だ!」「こっちには怪獣がいるぞ!」なんて、子どもたちの発想は本当に面白いですよね。

- 協調性:友達と一緒に砂場遊びをする中で、「一緒に山を作ろう」「交代でこの道具を使おう」といったやり取りが生まれ、自然と協調性やコミュニケーション能力が育まれます。時にはケンカもあるかもしれませんが、それも社会性を学ぶ大切な機会です。

このように、砂場は子どもたちの成長にとって、非常に多くの学びの機会を提供してくれる場所なのです。

砂場の安全対策

さて、ここからは砂場で安全に遊ぶために、特に注意しておきたい点について解説していきます。子どもたちが安心して砂場遊びを楽しめるように、私たち大人がしっかりと環境を整えてあげることが大切です。

保護者がチェックできること

小さなお子さんの場合、自分で危険を認識することが難しい場合があります。保護者の方には、遊び始める前に以下の点に目を配っていただけると安心です。

- 砂場の中に危険なものがはいっていないか

- ガラスやビンの破片、空き缶、鋭い石や釘などが入っていないか確認しましょう。

- 動物のフンがないか 動物のフンが感染症の原因になることもあります。こどもは何でも口に入れるもの。保護者がそれとなく気を配りましょう。

- 砂場の枠が劣化していないか:木製の枠であれば、ささくれや腐食がないか。コンクリート製であれば、ひび割れや欠けがないかなどを確認しましょう。子どもたちが枠につまずいたり、手を引っ掛けたりする危険性があります。

コンクリートも木も劣化していきます。本来は砂場の管理者の役割ですが、利用者のほうが砂場に接することが多いので気づいたら管理者に報告して修繕を依頼しましょう。

管理者がチェックできること

学校や施設の管理者の皆さんは、保護者の方々以上に、砂場の安全管理に責任を持つ立場です。「保護者がチェックできること」に加えて、以下の点にも注意を払い、より proactive な対策をお願いいたします。

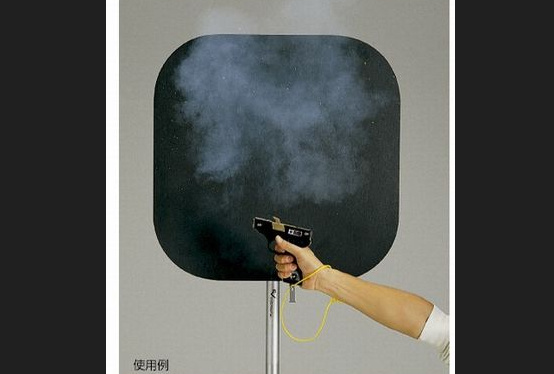

- 砂場の中に危険物がないか:日々の清掃時に、砂の中に異物がないかを確認してください。子どもたちが持ち込んだおもちゃの破片や、近隣から風で飛んできたゴミなどが混入している可能性もあります。定期的な砂のふるい分けも有効な手段です。

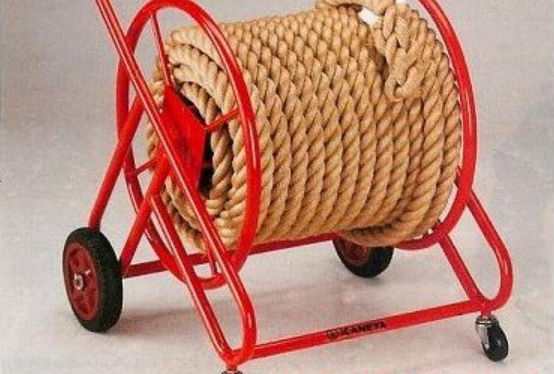

- 動物のトイレにされていないか:特に野良動物が多い地域では、使用しない時間帯には砂場にシートやネットなどのカバーをかけることを検討してください。動物は、排泄後に砂をかける習性があるため、一見しただけでは分かりにくいこともあります。定期的に砂の状態をチェックし、必要であれば砂の入れ替えや消毒を行いましょう。

- 砂場の枠が劣化していないか:定期的な点検を行い、枠の破損や腐食が見られた場合は、速やかに修理・交換を行ってください。特に鉄製の枠の場合は、錆びによる劣化にも注意が必要です。

砂場枠は木製とコンクリであることが多いです。木製は腐食して鋭い部分が出てきたり、ボルトがむき出しになったりします。

近くに遊具がある場合は、さらに注意が必要です。例えば、

他の遊具から飛び降りて、砂場の枠にぶつかる危険性はないか。

ブランコが大きく揺れた際に、砂場の中にいる子どもと接触する可能性はないか。

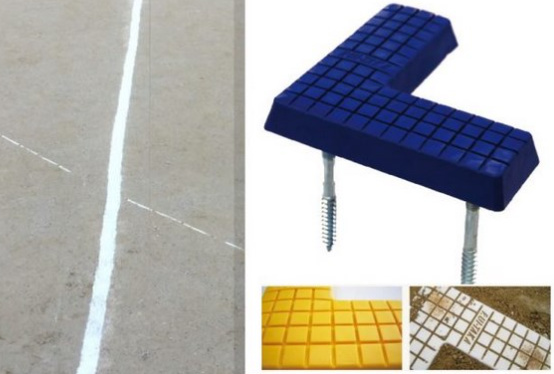

可能であれば、安全性を考慮して、砂場の枠を柔らかい素材、例えば樹脂製のものに変更することも有効な対策の一つです。

コンクリートはそのままでも固くて怪我の原因になりがち。コンクリートブロックの場合は市販のカド用の防護素材を使う手もあります。

鉄製であれば錆びていないかも要確認です。

近くに遊具があると、落下して砂場枠にぶつかることも十分ありえます。可能であれば樹脂製の砂場枠にすると安全です。

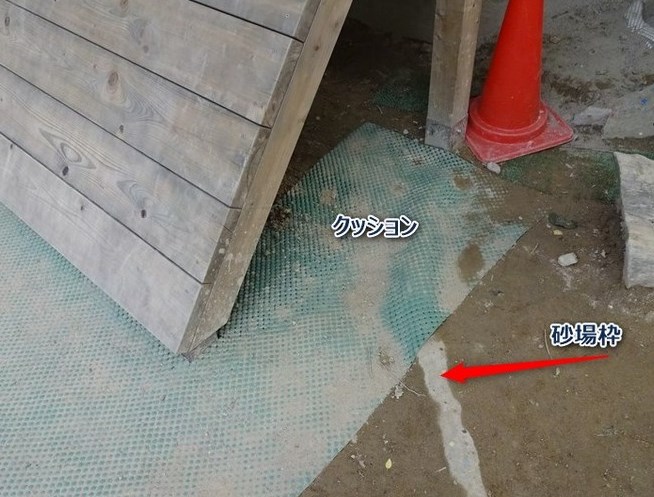

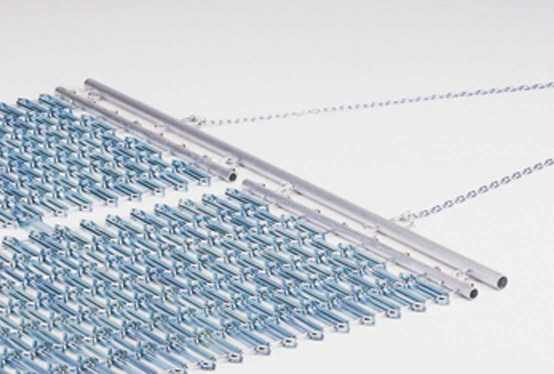

こちらは樹脂製の砂場枠の設置工事途中の写真。中身は鉄でしっかり固定、周囲は樹脂で安全に。

周囲の環境対策

砂場は、他の遊具と隣接していることも少なくありません。特に、雲梯や滑り台など、動きの大きい遊具の近くにある場合は、以下のような点に注意が必要です。

- 他の遊具から飛び降りて枠にぶつからないか:遊具からの動線と砂場の位置関係を見直し、必要であれば注意喚起の表示を設置しましょう。

- ブランコからジャンプできる範囲にないか(枠にぶつかる、子ども同士がぶつかるなど):ブランコの可動範囲と砂場の位置が近すぎる場合は、砂場の位置を移動させるか、ブランコの安全な使用範囲を明確にするなどの対策が必要です。

おススメの落下事故対策

万が一、子どもたちが遊具から落下してしまった際の安全対策として、地面に衝撃吸収性のある素材を設置することが非常に有効です。

(例:バイオクッションを砂場の周囲に設置した写真)

こちらに掲載しているのは、弊社の製品である「バイオクッション」の厚さ10mmタイプを砂場の周囲に設置した事例です。バイオクッションは、透水性に優れており、雨の日でも水たまりができにくく、滑りにくい素材です。また、耐久性も高く、長期間にわたって使用することができます。砂場の周囲だけでなく、遊具の下など、落下の危険性がある場所に設置することで、子どもたちの安全性を高めることができます。

砂場は、子どもたちの成長にとってかけがえのない遊び場です。私たち大人がしっかりと安全対策を行い、子どもたちが安心して、そして思いっきり遊べる環境を整えていきましょう。

ページ作成:東洋体機株式会社

Related Posts

- 2022/10/18 Q&A Q:鉄棒を自分で設置するときの注意点はありますか?

- 2021/05/31 製品ピックアップ グラウンドの水たまり除去に用給水グッズ「たまらん」

- 2022/10/29 製品選び テニス/バレーネットワイヤーの選び方・おすすめ製品

- 2022/01/25 メンテナンス テニス/バレーネットワイヤーの交換方法

- 2021/07/03 ナレッジ ルイ高社製スナッチの『交換用得点板』購入時の注意事項

新サイト開設のお知らせ|スポーツカタログ

ナレッジに「サイズ別サッカーボールの特徴・選び方【5号球/4号球/3号球】」のページを追加しました

Q&Aに「Q:購入した商品が破損していたらどうすればいいですか?」のページを追加しました

製品選びに「おすすめのケンパ遊び用グッズ - 体力づくり・レクリエーション兼用」のページを追加しました

製品選びに「ボール用ポンプ・コンプレッサーの種類とおすすめ製品」のページを追加しました