登り棒(のぼりぼう)のまとめ-遊び方・身につく力・安全対策

子供たちに大人気の遊具『登り棒(のぼりぼう)』について、種類や遊び方、安全対策など様々な情報を紹介していきます。

登り棒の基本 種類と場所

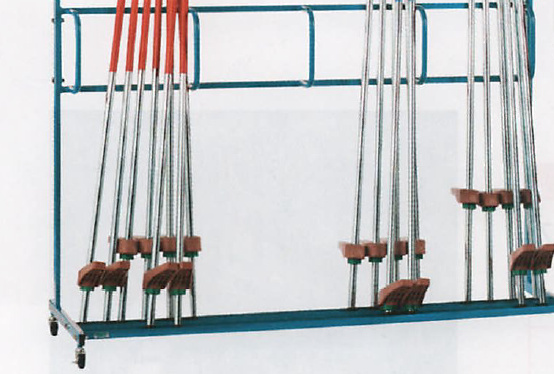

登り棒は、樹木に見立てた棒を登って遊ぶ遊具です。木登りの代わりに考案された運動器具で、上り下りするだけではなくアイデア次第でいろいろな遊び方ができます。

棒の素材にはいろいろなものがあり、鋼材(鉄など)竹などが一般的です。

登り棒だけの遊具、総合遊具に登り棒のパーツが付いている遊具など、登り棒はそれ単体でも複合遊具のひとつとしても人気があります。

登り棒の設置場所

登り棒は主にこういった箇所にあります。

- グラウンド

- 体育館

- 中庭

登り棒の使い方と身につく力

登り棒で身につくチカラにはいろいろなものがあります。

腹腕、足、背筋が特に鍛えられます。体育館など、汚れない場所にある登り棒なら靴を脱いで遊ぶことができ、足の裏の筋肉さえ強化。

また、体力的な面だけではなくあきらめずに上ることで集中力や根気も養います。

登り棒によって身につくチカラ

- 筋力

- 持久力

- リズム感

- 瞬発力

- 器用さ

どんな登り方をするのかでさまざまな要素が鍛えられます。

登り棒の安全対策

事故を減らすために利用者が出来ること

保護者や先生が、このようなことに注意して遊ぶようにと子供たちを指導しましょう。

安全に下りられないほど高くは登らない

上しか見ていないと安全に下りられないほど高い位置まで登ってしまうことも。誰かと競争するのもよいですが、安全第一で少しづつ登る高さを上げていくようにしましょう。

手放しなど危険なポーズは無理にしないこと

運動神経のよい子供がやっていても、無理に同じことをしようとしないこと。

譲り合って登ること

同じ棒に何人も一度に登ると、先に登った子が下りることができません。

滑り降りる前に人がいないか確認すること

人がいないことを確認してから、降りるようにします。

施設側が行うべきこと

登り棒が錆びていないか

鉄製の遊具は長年の雨で錆びていきます。登り棒も例外ではないので定期的に確認するようにします。

登り棒を支える部位が劣化していないか

登り棒は上下に固定する箇所があります。その部分が劣化していると登った子供ごと倒れることがあるのでこちらも定期的に確認しましょう。

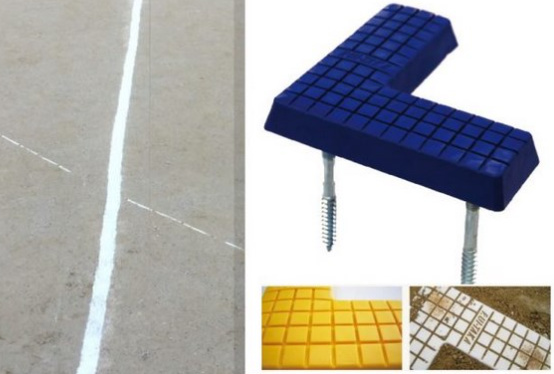

登り棒の接地面が腐食していないか

登り棒に限らず、地面と接触している部分は特に錆びやすいものです。負荷がかかりやすい部位でもあるため腐食して外れることがないようチェックします。

落ちた時に危なすぎないか

登り棒はその場所で登る、降りるを繰り返す遊具です。地面が固かったり、近くにマンホールやコンクリートがあると落ちて倒れ込んだときに頭を打つことも。

クッション材などでカバーしておくと安心です。

マンホールが近くにないか排水溝や溝のフタが近くにないか砂場の枠がないか、といったことに気を配るようにしてください。

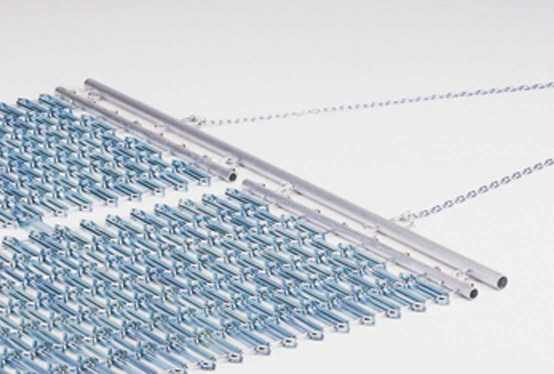

おススメの落下事故対策

マンホールや溝フタ、砂場枠などはクッション性能が高いマットを敷くことでかなりの部分をカバーできます。

ページ作成:東洋体機株式会社

Related Posts

- 2022/10/18 Q&A Q:鉄棒を自分で設置するときの注意点はありますか?

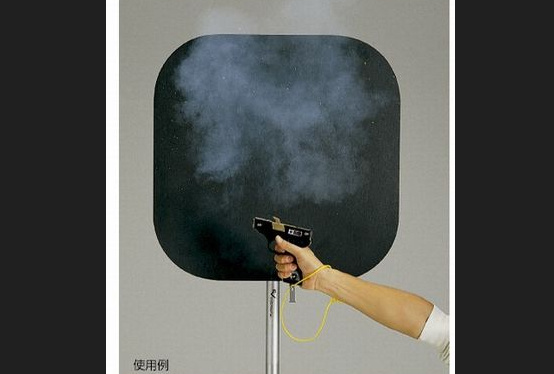

- 2021/05/31 製品ピックアップ グラウンドの水たまり除去に用給水グッズ「たまらん」

- 2022/10/29 製品選び テニス/バレーネットワイヤーの選び方・おすすめ製品

- 2022/01/25 メンテナンス テニス/バレーネットワイヤーの交換方法

- 2021/07/03 ナレッジ ルイ高社製スナッチの『交換用得点板』購入時の注意事項

新サイト開設のお知らせ|スポーツカタログ

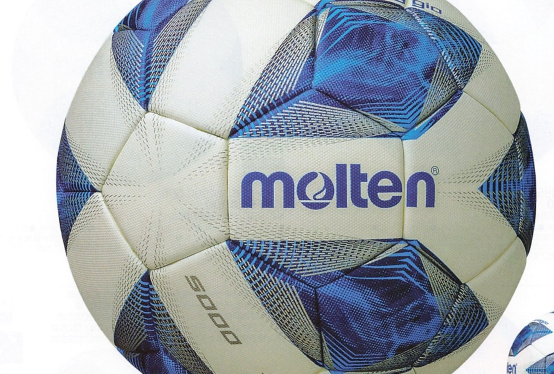

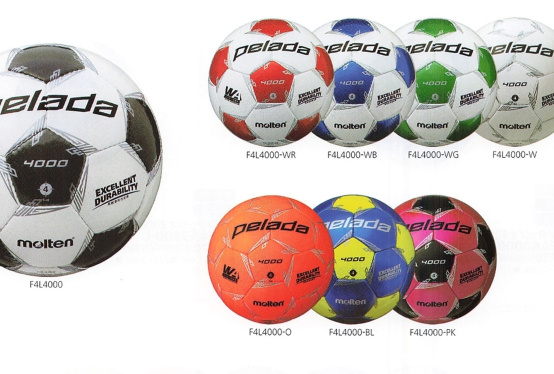

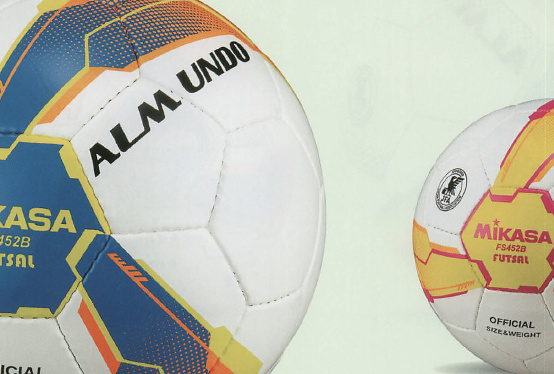

ナレッジに「サイズ別サッカーボールの特徴・選び方【5号球/4号球/3号球】」のページを追加しました

Q&Aに「Q:購入した商品が破損していたらどうすればいいですか?」のページを追加しました

製品選びに「おすすめのケンパ遊び用グッズ - 体力づくり・レクリエーション兼用」のページを追加しました

製品選びに「ボール用ポンプ・コンプレッサーの種類とおすすめ製品」のページを追加しました