学校や施設で使いやすい相撲用土俵の種類

ほとんどの施設にとって大相撲のような本格的な土俵を作るのは難しいはずです。そのかわりにどんな方法で土俵を作っているのか、学校や施設で使われる簡易式の土俵マットを紹介します。

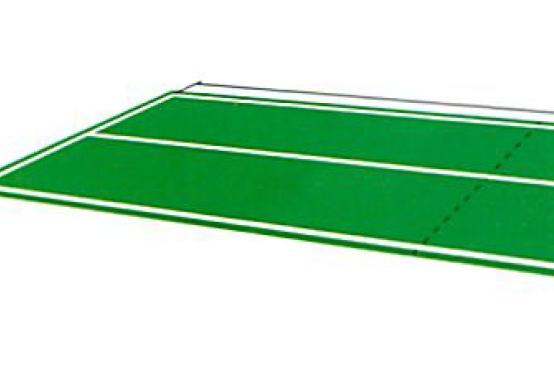

土俵柄がプリントされている体操マット

もっとも手軽に相撲を取り入れられるのが、土俵柄がプリントされた体操マットタイプです。

これは、普段皆さんが体育館で使っている体操マットに、土俵の絵がプリントされているものです。長方形のマットが多いため、本格的な土俵と同じ正方形にするには、一般的に2枚のマットを並べて使います。多くの製品では、マット同士をマジックテープで簡単に連結できるよう工夫されていますので、設営も撤収も非常にスムーズです。

このタイプの良い点は、何と言ってもその手軽さです。相撲の授業やイベントがない時には、通常の体操マットとして器械運動などに活用できるため、収納スペースを有効活用できます。予算が限られている学校でも導入しやすいのが魅力ですね。

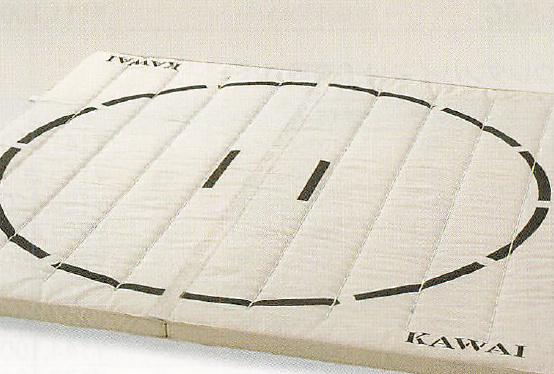

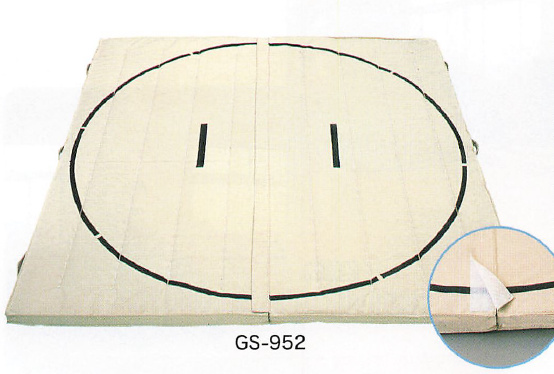

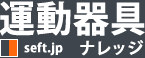

下記は2枚並べたものです。

河合楽器社製の土俵マット。

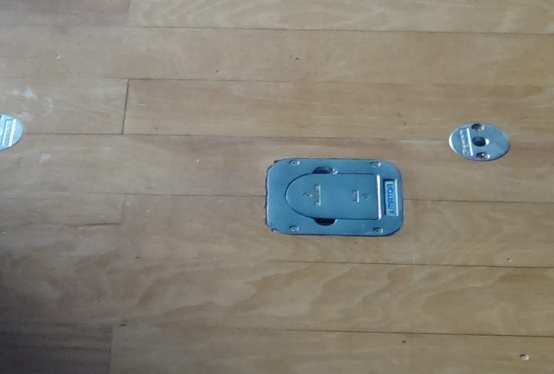

中央のジョイント部分はマジックテープ方式でつなぎ目が目立ちにくくなっています。

180㎝、240㎝、300㎝の3タイプがあります。

中津テント社製の土俵マット。

こちらも河合楽器社製品と同様、180㎝、240㎝、300㎝の3タイプがあります。

土俵柄がプリントされているクッション

次に紹介するのは、土俵柄がプリントされたクッションを組み合わせて使うタイプです。

これは、小さく分割されたユニット状のマット(クッション)を複数枚組み合わせて、大きな土俵を形成するものです。一つ一つのユニットが軽量で持ち運びしやすいため、必要な時に必要なだけ出して設置することができます。

このタイプの大きなメリットは、使用しない時にコンパクトに収納できる点です。畳んだり、積み重ねたりできるので、収納スペースに限りがある施設には特に適していると考えられます。また、万が一一部が破損しても、そのユニットだけを交換できるため、メンテナンス費用を抑えることにもつながります。

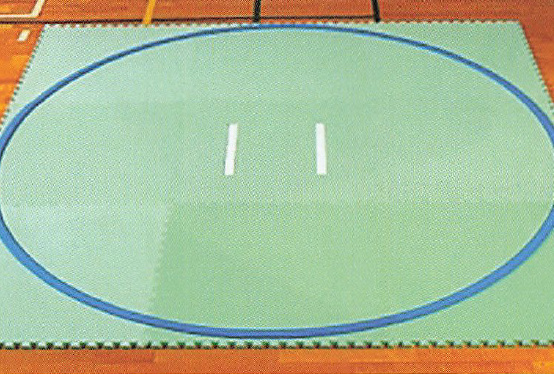

これは1m角のマット9枚を組み合わせ、3m×3mの土俵が作れるタイプです

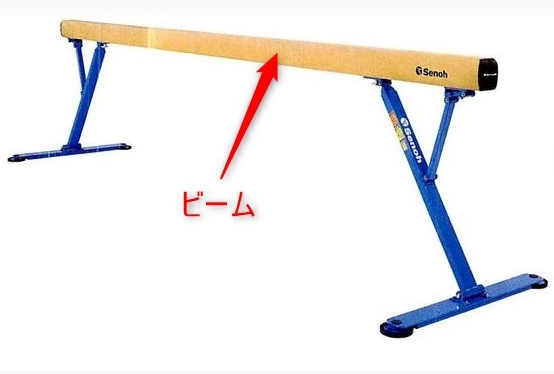

簡易式の土俵

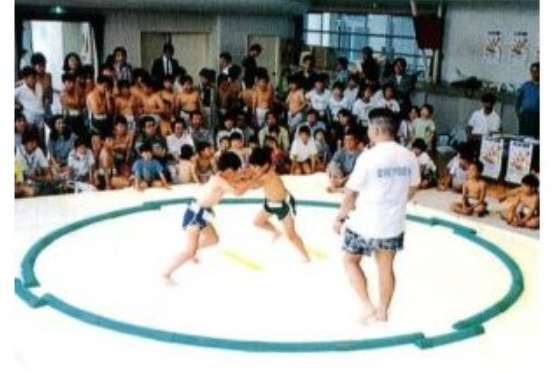

「もう少し本格的な土俵の雰囲気を味わいたい」「本物の相撲に近い形で子どもたちに体験させたい」という先生方には、簡易式の俵(たわら)付き土俵をおすすめします。

これは、専用のマットを土俵として敷き、その周囲に本物の土俵を模した「俵」を設置するタイプです。見た目にも本格的な土俵に近く、選手たちもより一層気持ちを引き締めて取り組むことができるでしょう。

この簡易式土俵の大きな魅力は、室内に設置できることです。天候や気候に左右されることなく、いつでも相撲に取り組むことができます。また、運搬や組み立て、解体が比較的容易にできるよう工夫された製品が多く、体育館の空きスペースなどを活用して、短時間で設営することが可能です。

そして何より、多くの製品が財団法人日本相撲連盟の認定品となっています。全国の相撲連盟を通じて、大学、高校、中学校、小学校はもちろんのこと、市町村の教育委員会や公共スポーツセンター、さらには青年会議所が主催する「わんぱく相撲大会」の地区予選などでも広く利用されている実績があります。信頼性も高く、安心して導入できる選択肢だと考えます。

一般用の土俵はこのように土俵として十分に使えるものになっています。

俵付き。

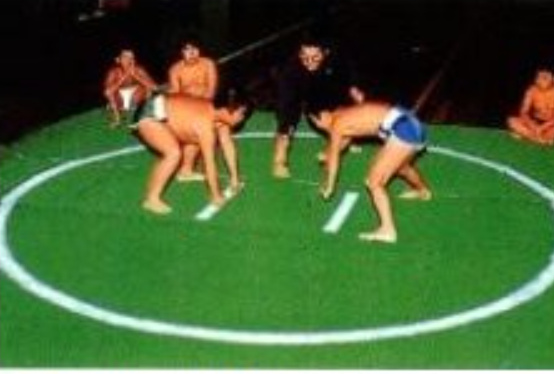

このグリーンの土俵は過去に販売されていた(現在は廃盤)の製品で、児童用のものです。

ご紹介したように、学校や地域の大会などでは、土俵がプリントされた体操マットや簡易式の俵付き土俵がよく使われています。

- 手軽さを重視するなら、土俵マットがおすすめです。体操用マットのデザイン違いなので、器械体操と兼用もでき、汎用性が高いと言えます。

- 少し本格的な雰囲気を求めるなら、簡易式の俵付き土俵が良いでしょう。本物の土俵に近い体験を提供できます。

最近では、土俵だけでなく、まわしも簡易的なものが登場しており、相撲を始めるハードルは以前よりもずっと低くなっています。

相撲は、ただ力比べをするだけのスポーツではありません。全身運動を通じて、バランス感覚、瞬発力、体幹の強さなど、様々な運動能力を総合的に高めることができます。

ページ作成:東洋体機株式会社

Related Posts

- 2022/10/24 ニュース 卓球サウンドボールが抗ウイルス・抗菌仕様に変更

- 2022/10/24 Q&A Q:跳箱上布リペアセットはメーカー問わず使えますか?

- 2022/10/29 製品選び テニス/バレーネットワイヤーの選び方・おすすめ製品

- 2022/01/25 メンテナンス テニス/バレーネットワイヤーの交換方法

- 2022/10/24 ナレッジ バウンドテニスラケットのガットタイプ・推奨強度について

WEBから見積依頼いただけるようになりました|新規サイト解説のお知らせ

新サイト開設のお知らせ|スポーツカタログ

ナレッジに「サイズ別サッカーボールの特徴・選び方【5号球/4号球/3号球】」のページを追加しました

Q&Aに「Q:購入した商品が破損していたらどうすればいいですか?」のページを追加しました

製品選びに「おすすめのケンパ遊び用グッズ - 体力づくり・レクリエーション兼用」のページを追加しました