跳箱のメンテナンス、怠っていませんか?安全に使うための重点チェック箇所

体育の授業や部活動で活躍する跳箱。跳箱は、ともすれば重大な事故につながりかねない器具です。

生徒たちが安全に運動に取り組むためには、日頃のメンテナンスが欠かせません。

今回は、特に劣化しやすい5つのポイントに絞って、そのチェック方法と対策をお伝えしたいと思います。

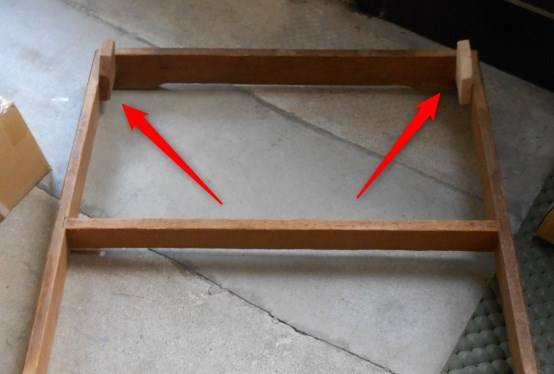

隅木(すみぎ)の点検

跳箱の骨格を支える要

跳箱の上下の木枠がずれないように、連結部分に取り付けられている出っ張り。それが隅木(すみぎ)です。この小さな木材が、跳箱全体の安定性を保つ上で非常に重要な役割を果たしています。

この部分が劣化すると跳箱自体が崩れることがあります。実際に跳箱が崩れた事故の報告もあるようです。交換部品はほとんど無いと思いますが、工務店で修理可能なことも多いです。

劣化が進行すると…

もしこの隅木が劣化してグラついていたり、ひびが入っていたりすると、跳箱の使用中に本体が崩れてしまう危険性があります。実際に、跳箱が崩れたことによる事故も報告されているようです。

対策と注意点

残念ながら、隅木の交換部品は一般的には流通していないことが多いです。しかし、諦めずに地域の工務店に相談してみることをお勧めします。腕の良い職人さんなら、修理してくれるかもしれません。日頃から隅木の状態を注意深く観察し、少しでも異変を感じたら使用を中止し、専門家の判断を仰ぐようにしてください。

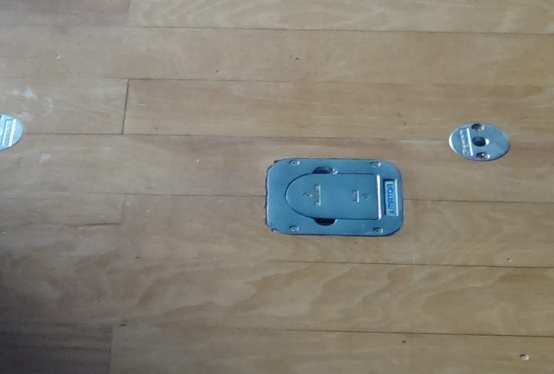

この部分が隅木(角木=すみぎ)。

劣化すると欠けたり外れたりします。

ボルトで留められている場合はボルトが外れることもあります。

隅木は必ずしも木製とは限らず、金属製の場合もあります。

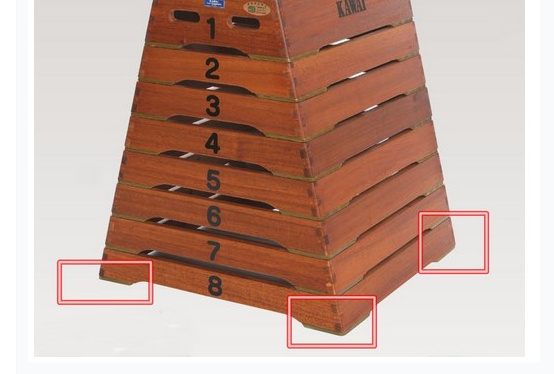

底面ゴムのチェック

ゴムの役割

跳箱の木枠底面に取り付けられているゴム。普段はあまり意識しないかもしれませんが、このゴムは、跳躍時の衝撃を吸収し、跳箱が滑るのを防ぐという、とても大切な役割を担っています。

ゴムの劣化が招くリスク

長年の使用や乾燥によって、このゴムが硬化したり、ひび割れたりすることがあります。ゴムが劣化すると、本来の衝撃吸収力が低下し、跳箱本体への負担が増加します。また、滑り止めとしての機能も低下するため、使用中に跳箱が動いてしまう危険性も高まります。

交換という選択肢

ゴムの劣化に気づいたら、交換を検討しましょう。販売店によっては、交換用のゴムを販売している場合がありますので、一度問い合わせてみることをお勧めします。もし交換が難しい場合は、滑り止めマットなどを併用することも有効な対策となります。

ゴムは各段の四隅に取り付けられています。

跳箱の種類にもよりますが、ゴムだけがパーツとして販売されている場合もあります。

跳箱のメーカーと型番を調べたうえで、販売店に問い合わせてみてください。

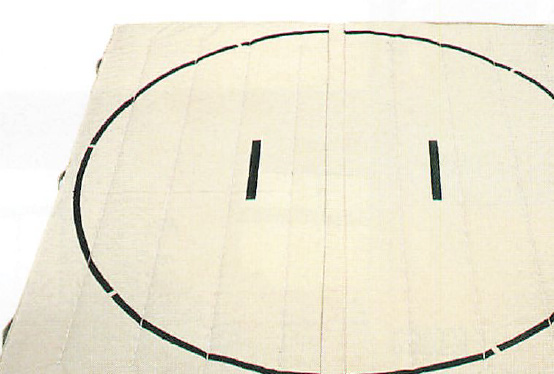

帆布の張り替え時期

表面の顔とも言える部分

跳箱の頭部(最上段)に張られている帆布は、生徒が直接手をつき、体を支える部分です。そのため、使用頻度が高く、どうしても劣化が進みやすい箇所と言えます。

放置すると危険がいっぱい

帆布がほつれて裂けたり、穴が開いたりしたまま使用すると、生徒が手を滑らせてバランスを崩したり、裂けた部分に指が引っかかって捻挫や突き指、最悪の場合は骨折といった大怪我につながる可能性があります。

定期的なメンテナンスが重要

帆布は必ず劣化していく部分です。そのため、定期的に状態を確認し、傷みが見られたら早めに張り替えるようにしてください。専門業者に依頼するのが確実ですが、もし技術があれば、ご自身で張り替えることも可能です。安全な環境を維持するために、帆布のメンテナンスは決して怠らないでください。

こちらはかなり劣化が進んでしまった帆布。

この最上段部分のみ新調するか、帆布を張り替えるなどの対処が必要です。

帆布の張替え手順は下記のように行います。

見落としがちな木枠の損傷

内部の劣化も見逃せない

跳箱の木枠は、普段は帆布に覆われているため、内部の状態を確認する機会は少ないかもしれません。しかし、長年の使用による衝撃や湿気などによって、木枠がひび割れたり、 釘が緩んだりすることがあります。

定期的なチェックを

定期的に帆布をめくり、木枠の状態を目視で確認するようにしましょう。もしひび割れや釘の緩みを発見した場合は、専門業者に修理を依頼してください。そのまま使用すると、跳箱全体の強度が低下し、思わぬ事故につながる可能性があります。

跳箱の本体の木枠それ自体も劣化していきます。

木材がひび割れたり、表面が剥がれたり。

破損個所が小さいようなら修理することも可能ですが、大きくなると修理不可能なこともあります。

跳箱の種類によっては1段だけ購入できる場合もあるので、販売店に問い合わせてみてください。

跳び箱の裏面

跳箱の最上段の裏面も、意外と破損しやすい部分です。

このように破損した場合、使用を続けると事故に繋がります。

対処法としては、跳箱全体の新調、最上段のみの新調、修理などが考えられます。

拡大図したものがこちら。跳び箱に手をついたときの衝撃によって割れてきたと考えられる状態です。

今回ご紹介した5つのポイントは、跳箱の中でも特に劣化が目立ちやすく、安全な使用を脅かす可能性のある重要な部分です。もちろん、これ以外にも跳箱が痛む可能性はありますので、日頃から全体の状態を観察することが大切です。

ページ作成:東洋体機株式会社

Related Posts

- 2022/10/24 ニュース 卓球サウンドボールが抗ウイルス・抗菌仕様に変更

- 2022/10/24 Q&A Q:跳箱上布リペアセットはメーカー問わず使えますか?

- 2022/10/29 製品選び テニス/バレーネットワイヤーの選び方・おすすめ製品

- 2022/01/25 メンテナンス テニス/バレーネットワイヤーの交換方法

- 2022/10/24 ナレッジ バウンドテニスラケットのガットタイプ・推奨強度について

WEBから見積依頼いただけるようになりました|新規サイト解説のお知らせ

新サイト開設のお知らせ|スポーツカタログ

ナレッジに「サイズ別サッカーボールの特徴・選び方【5号球/4号球/3号球】」のページを追加しました

Q&Aに「Q:購入した商品が破損していたらどうすればいいですか?」のページを追加しました

製品選びに「おすすめのケンパ遊び用グッズ - 体力づくり・レクリエーション兼用」のページを追加しました