跳箱のメンテナンス 要重点チェック箇所

運動用跳箱で劣化しがちな部分、5か所を紹介します。

跳箱は重大事故につながりやすい器具です。

最低限ここにある部分だけでもチェックするようにしてください。

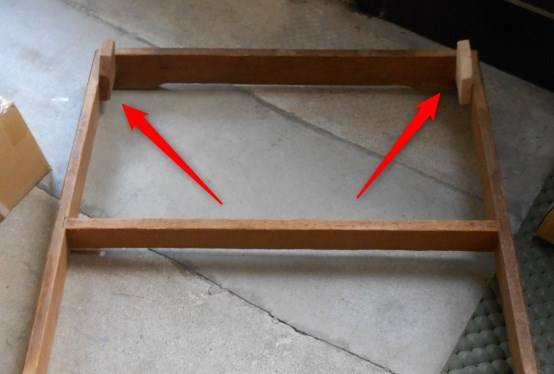

隅木(すみぎ)

連結された上下の木枠がずれないようにするための出っ張りを隅木(すみぎ)と言います。

この部分が劣化すると跳箱自体が崩れることがあります。実際に跳箱が崩れた事故の報告もあるようです。交換部品はほとんど無いと思いますが、工務店で修理可能なことも多いです。

この部分が隅木(角木=すみぎ)。

劣化すると欠けたり外れたりします。

ボルトで留められている場合はボルトが外れることもあります。

隅木は必ずしも木製とは限らず、金属製の場合もあります。

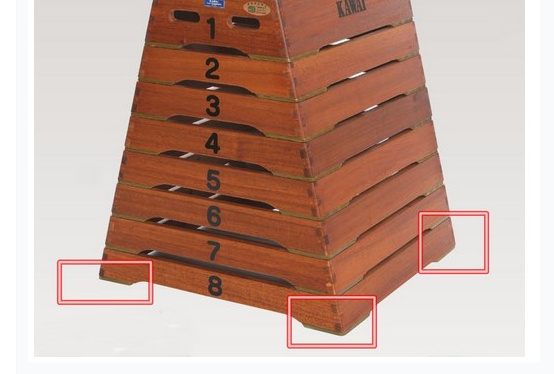

ゴム

木枠の底面にある、ゴムの劣化もありえます。

このゴムは衝撃吸収や滑り止めを目的としたものです。

ゴムが劣化すると衝撃吸収力が落ちて跳箱本体へのダメージに繋がります。

交換部品が販売されていることもありますので、販売店にお問い合わせください。

ゴムは各段の四隅に取り付けられています。

跳箱の種類にもよりますが、ゴムだけがパーツとして販売されている場合もあります。

跳箱のメーカーと型番を調べたうえで、販売店に問い合わせてみてください。

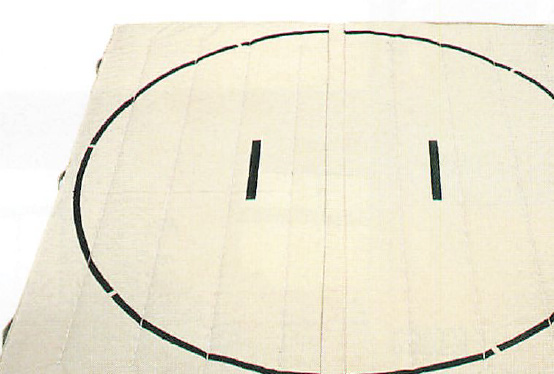

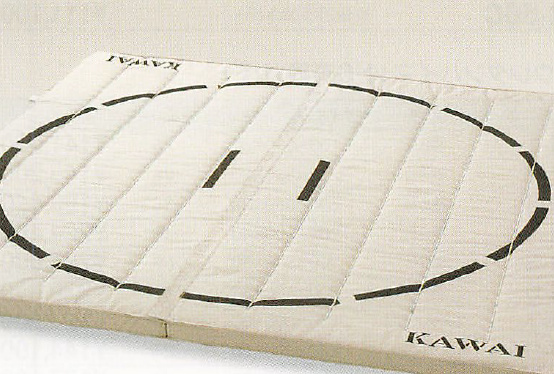

帆布

跳箱頭部(最上段)に張ってある布が劣化し、ほつれて裂けたり穴があいたりします。

そのまま使用すると、捻挫・突き指・骨折につながることがあります。

ここは必ず劣化していく部分なので、定期的に布を張り替えるようにしてください。

こちらはかなり劣化が進んでしまった帆布。

この最上段部分のみ新調するか、帆布を張り替えるなどの対処が必要です。

帆布の張替え手順は下記のように行います。

木枠

跳箱の本体の木枠それ自体も劣化していきます。

木材がひび割れたり、表面が剥がれたり。

破損個所が小さいようなら修理することも可能ですが、大きくなると修理不可能なこともあります。跳箱の種類によっては1段だけ購入できる場合もあるので、販売店に問い合わせてみてください。

裏面

跳箱最上段の裏側が破損することもあります。

このように破損した場合、使用を続けると事故に繋がります。

対処法としては、跳箱全体の新調、最上段のみの新調、修理などが考えられます。

拡大図。

ここで紹介した個所以外にも跳箱が痛む可能性はありますが、これらは劣化が特によく見られる部分です。

重点的に確認しておくようにしてください。

ページ作成:東洋体機株式会社

Related Posts

- 2022/10/24 ニュース 卓球サウンドボールが抗ウイルス・抗菌仕様に変更

- 2022/10/24 Q&A Q:跳箱上布リペアセットはメーカー問わず使えますか?

- 2022/10/29 製品選び テニス/バレーネットワイヤーの選び方・おすすめ製品

- 2022/01/25 メンテナンス テニス/バレーネットワイヤーの交換方法

- 2022/10/24 ナレッジ バウンドテニスラケットのガットタイプ・推奨強度について

新サイト開設のお知らせ|スポーツカタログ

ナレッジに「サイズ別サッカーボールの特徴・選び方【5号球/4号球/3号球】」のページを追加しました

Q&Aに「Q:購入した商品が破損していたらどうすればいいですか?」のページを追加しました

製品選びに「おすすめのケンパ遊び用グッズ - 体力づくり・レクリエーション兼用」のページを追加しました

製品選びに「ボール用ポンプ・コンプレッサーの種類とおすすめ製品」のページを追加しました