砂場(すなば)のまとめ-遊び方・身につく力・安全対策

『砂場(すなば)』について、種類や遊び方、安全対策など様々な情報を紹介していきます。

砂場の基本 種類と場所

砂場は、柔らかい砂を利用して創造性や運動をすることができる遊具です。

小さな子供も一緒に遊べ、マナーや社会性も身に付けられるので幼児~小学校までの児童を対象とした施設で幅広く使われています。

この砂場を形作る「枠」にはいろいろな種類があります。

昔からよくある「木の砂場枠」。

こちらはコンクリート製の砂場枠。木よりも柔軟な形にできます。

地面を掘り下げて設置した砂場もあります。この「砂場枠」はコンクリートブロックや鉄製であることがほとんどです。

砂場の設置場所

砂場はこういった場所に設置されていることが多くあります。

- 園庭・校庭

- 中庭

- 公園

- 運動施設

砂場の使い方と身につく力

砂場で身につくチカラにはいろいろなものがあります。

柔らかい砂の上をあるくことで、バランス感覚を。山を作ったりトンネルを通したりすることで器用さも身に付きます。

砂でモノを作ることで空間認識力や想像力を、みんなで遊ぶ中で協調性を身に付けられます。

砂場によって身につくチカラの例

- バランス感覚

- 器用さ

- 空間認識力

- 想像力

- 協調性

砂場の安全対策

保護者がチェックできること

砂場遊びをするのは、幼い子供。自分で危険性を認識できないこともあります。保護者がかわりに次のようなことに気を付けてあげましょう。

■砂場の中に危険なものがはいっていないか

ガラスやビンの破片、空き缶、鋭い石や釘などが入っていないか確認しましょう。

■動物のフンがないか

動物のフンが感染症の原因になることもあります。こどもは何でも口に入れるもの。保護者がそれとなく気を配りましょう。

■砂場の枠が劣化していないか

コンクリートも木も劣化していきます。本来は砂場の管理者の役割ですが、利用者のほうが砂場に接することが多いので気づいたら管理者に報告して修繕を依頼しましょう。

管理者がチェックできること

「保護者がチェックできること」と似通っていますが、施設管理者は保護者よりも多くの権限を持つため取れる選択肢は増えます。

■砂場の中に危険物がないか

保護者がついていない小学校や園内などでは、代わりに施設管理者がチェックする必要があります。子供が落ちているものを持ち込んだり、近隣の家から風などで飛んでくることもあります。

■動物のトイレにされていないか

野良動物が多い地域では、使用しないときにはカバーをかけるなどして動物のトイレにされないようにしましょう。用を足した後に上から砂をかける動物が多いので一見してわからないことが多いです。

■砂場の枠が劣化していないか

砂場枠は木製とコンクリであることが多いです。木製は腐食して鋭い部分が出てきたり、ボルトがむき出しになったりします。

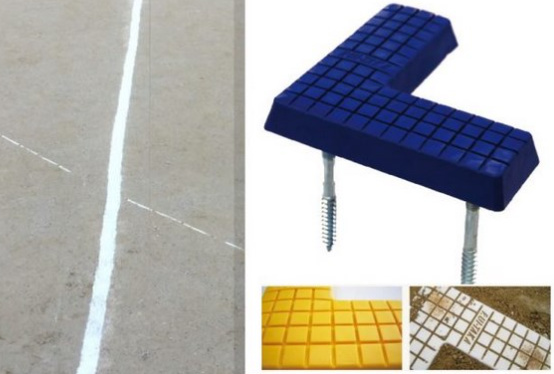

コンクリートはそのままでも固くて怪我の原因になりがち。コンクリートブロックの場合は市販のカド用の防護素材を使う手もあります。

鉄製であれば錆びていないかも要確認です。

近くに遊具があると、落下して砂場枠にぶつかることも十分ありえます。可能であれば樹脂製の砂場枠にすると安全です。

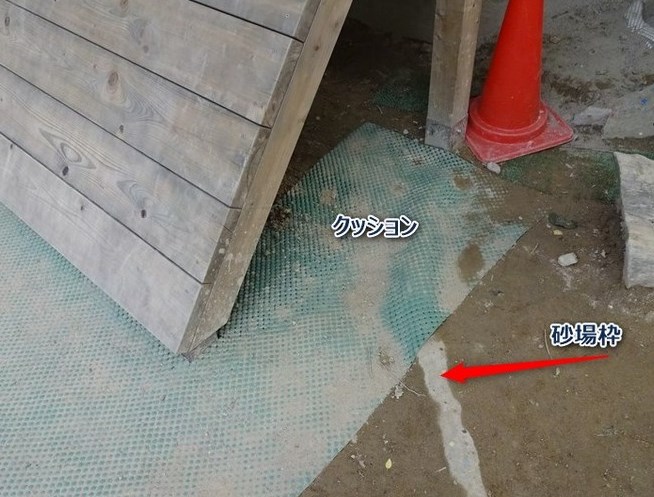

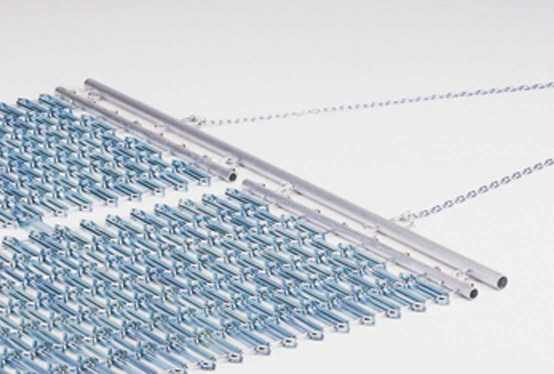

こちらは樹脂製の砂場枠の設置工事途中の写真。中身は鉄でしっかり固定、周囲は樹脂で安全に。

周囲の環境対策

雲梯はグラウンドのすみに設置されていることが多いので、他の遊具が近くにあるもの。

- 他の遊具から飛び降りて枠にぶつからないか

- ブランコからジャンプできる範囲にないか(枠にぶつかる、子ども同士がぶつかるなど)

といったことに気を配るようにしてください。

おススメの落下事故対策

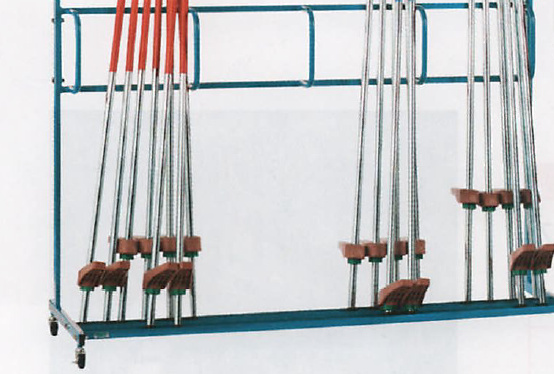

使用したのはバイオクッションの厚さ10mmタイプ。水を通し、置きっぱなしで何年も使える緩衝クッションです。

ページ作成:東洋体機株式会社

Related Posts

- 2022/10/18 Q&A Q:鉄棒を自分で設置するときの注意点はありますか?

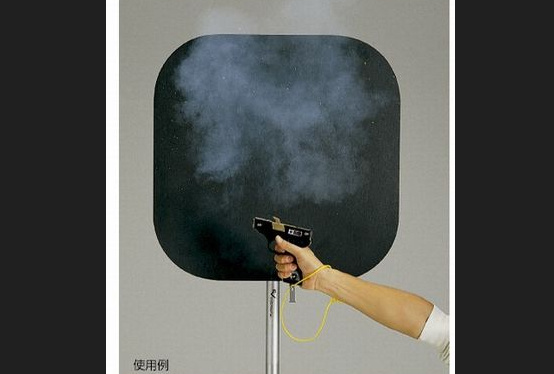

- 2021/05/31 製品ピックアップ グラウンドの水たまり除去に用給水グッズ「たまらん」

- 2022/10/29 製品選び テニス/バレーネットワイヤーの選び方・おすすめ製品

- 2022/01/25 メンテナンス テニス/バレーネットワイヤーの交換方法

- 2021/07/03 ナレッジ ルイ高社製スナッチの『交換用得点板』購入時の注意事項

新サイト開設のお知らせ|スポーツカタログ

ナレッジに「サイズ別サッカーボールの特徴・選び方【5号球/4号球/3号球】」のページを追加しました

Q&Aに「Q:購入した商品が破損していたらどうすればいいですか?」のページを追加しました

製品選びに「おすすめのケンパ遊び用グッズ - 体力づくり・レクリエーション兼用」のページを追加しました

製品選びに「ボール用ポンプ・コンプレッサーの種類とおすすめ製品」のページを追加しました